Santé mentale, le mythe de l’artiste torturé

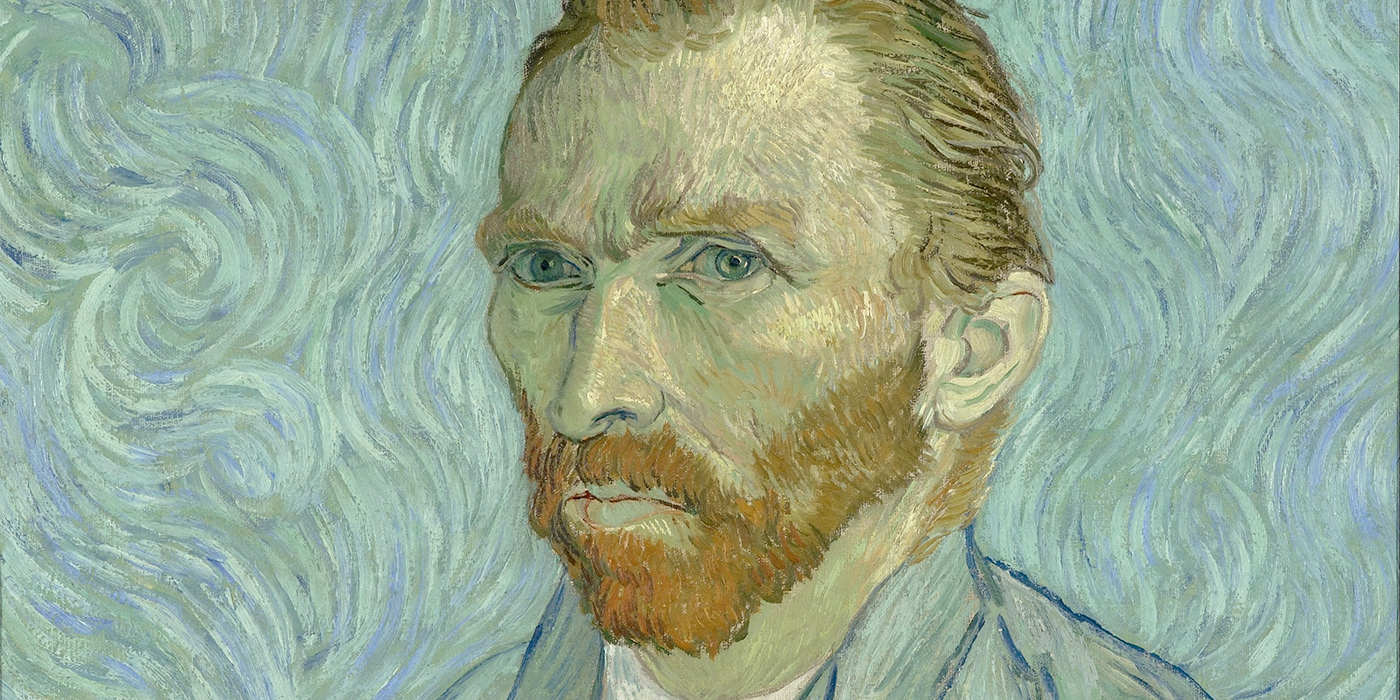

Van Gogh, Amy Winehouse, Hemingway, Virginia Woolf... Autant d’artistes majeurs qui ont souffert de troubles psychiques et qui alimentent un mythe ancré dans notre imaginaire : le génie artistique va de pair avec l’instabilité mentale. Mais qu’en est-il vraiment ? N’est-il pas dangereux de romantiser la souffrance psychique comme pouvant être le carburant de la création artistique ? Éléments de réponse avec le psychiatre et pédopsychiatre Thierry Delcourt, auteur de La folie de l’artiste : créer au bord de l'abîme, éd. Babelio, 2018 et de La capacité créative, éd. Erès, 2024.

Plein Espoir : Comment s'est construite cette association entre génie créatif et troubles psychiques dans notre imaginaire collectif ?

Thierry Delcourt : Cette idée prend racine dans toute la vision gréco-romaine que l’on a du démiurge (personne qui crée quelque chose d’important, ndlr). Comme si l'artiste était traversé par quelque chose qui nous dépasse. Cela fait de lui une personne forcément un peu bizarre, étrange, qui ne raisonne pas de la même façon que la plupart des gens. Finalement, face à ce « génie artistique » on est à la fois dans l’admiration et dans un phénomène de rejet. Notamment quand l’artiste nous montre quelque chose qu’on n’a pas envie de voir. Le raccourci est d’associer ce qu’on ne comprend pas à la « folie », une notion qu’il faut battre en brèche.

Plein Espoir : En tant que psychiatre ayant soigné de nombreux artistes, avez-vous conclu à l’existence de ce fameux lien de superposition entre troubles psychiques et créativité ?

Thierry Delcourt : Le peintre, graveur et sculpteur Gérard Garouste avec qui j’ai beaucoup travaillé, se bat contre cette association entre génie et folie. Ce qu'il dit, et qui corrobore ce que j'ai observé dans ma pratique psychiatrique, c'est que quand on est au plus profond de la folie, il n'est pas question de création, mais de souffrance.

Par contre, en amont ou en aval d'une période difficile, les artistes peuvent expérimenter une période très particulière de bouillonnement intérieur qui doit s'extérioriser, qui doit s'exprimer comme une forme de nécessité, parfois même dans une urgence à réaliser leurs œuvres. Dans cet état d'esprit, la créativité déborde, souvent, à grande vitesse. Les créations de l’artiste néo-expressionniste américain Jean-Michel Basquiat en sont un illustre exemple. Mais ce qui est très dangereux, c'est d’associer cet élan à un trouble mental, car ce n'est pas le carburant.

Plein Espoir : La maladie mentale n'est pas le moteur de l’artiste mais la création peut être une source d’apaisement ?

Thierry Delcourt : Bien sûr, à l’image de l’art brut, qui nous enseigne quelque chose d'essentiel. À l'époque où les malades mentaux étaient enfermés à vie dans les asiles, sans traitement efficace, ils créaient spontanément. Ces créations n'étaient pas seulement une occupation : elles exprimaient leurs perceptions corporelles et leurs sensations intérieures. C'était une forme d'auto-thérapie naturelle. Les patients tentaient, à travers leurs œuvres, de s'apaiser et d'exprimer ce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs de cette observation qu'est née l'art-thérapie moderne.

Plein Espoir : Les artistes ont-ils intériorisé ce mythe selon lequel un grand créatif doit vivre avec des troubles psychiques ? Y a-t-il une pression à « performer » sa souffrance ?

Thierry Delcourt : Quand je présente en conférence des artistes à la vie chaotique, on me reproche souvent de généraliser. C'est comme dire « tous les adolescents vont mal » : c'est faux. Certains vont très mal, d'autres très bien. Chez les artistes, c'est pareil. Beaucoup mènent une vie parfaitement normale, vont à leur atelier comme on va au bureau, créent sans souffrance particulière, pas plus que n'importe qui d'autre.

On a tendance à retenir cette frange spécifique, celle qui souffre réellement. Elle est plus importante que dans la population générale, certes, mais elle ne représente pas tous les artistes. Ces personnes peuvent être « au bord de l'abîme », sans vouloir tomber. L'art et la création deviennent justement leur moyen de ne pas basculer.

Plein Espoir : Pourquoi retient-on davantage les artistes qui souffrent que ceux qui vont bien ?

Thierry Delcourt : Nous avons un biais évident : ces artistes nous fascinent autant qu'ils nous dérangent. Prenez le peintre Britannique Francis Bacon : il vivait en marge, avec des excès sexuels, une forte consommation d'alcool… Face à ces créations, des œuvres figuratives qui développent plus les sensations et les impressions brutes que la beauté classique, il est impossible de rester indifférent. Soit on fuit en disant « ce n'est pas beau », soit on est à la fois fasciné et bousculé. Tout simplement car ces artistes franchissent des limites que nous percevons en nous-mêmes. Ils sont des intercesseurs : ils traduisent des expériences que nous avons pu éprouver en créant un écho profond.

C'est ce qu'a voulu exprimer le plasticien Marcel Duchamp en disant « c’est le regardeur qui fait le tableau ». Devant une œuvre puissante comme celle de Bacon, on est ému, au-delà du « j'aime ou je n'aime pas », parce que cela révèle des choses importantes en vous.

Plein Espoir : Auriez-vous des exemples d'artistes connus qui ont continué à créer en gérant leurs troubles de manière équilibrée ?

Thierry Delcourt : La peintre et plasticienne suisse Niki de Saint Phalle a transformé ses traumatismes personnels, notamment les abus subis dans l'enfance, en art révolutionnaire. Ses célèbres « Tirs » des années 1960, où elle tirait à la carabine sur des toiles, lui permettaient d'extérioriser sa colère. Elle a ensuite créé ses monumentales « Nanas » colorées, symboles de féminité libérée, trouvant son équilibre entre souffrance personnelle et expression artistique épanouie. D'autres exemples comme Gérard Garouste, qui a trouvé un équilibre remarquable après ses épisodes délirants et a écrit « L'Intranquille » une passionnante autobiographie sur son père, ou encore l’auteur de BD français Enki Bilal, qui a transformé ses traumatismes d'exil de Yougoslavie en un univers artistique universel.

Plein Espoir : Quelle est la particularité de soigner des artistes en souffrance psychique ?

Thierry Delcourt : De mon observation, au départ souvent ces artistes vivent avec un trouble plutôt qu'une « vraie pathologie mentale ». Ils souffrent suffisamment pour avoir besoin de s'exprimer, mais pas assez pour être bloqués dans leur création. L'art leur permet d'apaiser cette angoisse intérieure. Mais parfois, ils basculent du trouble vers la pathologie. Deux raisons principales à cela : soit ils vont trop loin dans leur démarche artistique et se déstabilisent ; soit ils consomment des substances toxiques. Beaucoup d'artistes utilisent alcool ou drogues pour se mettre au travail, comme l’écrivain et poète belge Henri Michaux par exemple, qui créait sous leur influence.

Plein Espoir : Il y a un mythe romantique de l'alcool et de la drogue dans la création...

Thierry Delcourt : Oui, car ces substances apaisent temporairement et libèrent l'expression créative, mais très brièvement, c’est un piège dans lequel il ne faut pas tomber.

Quand ces artistes viennent me voir, leur demande est claire : « Soignez-moi, mais préservez ma capacité créative. » C'est tout l'enjeu de mon travail : traiter leur souffrance sans toucher à leur noyau créatif que j’appelle « matrice sensible ». C’est cette base que l’on a tous et toutes, qui est faite de nos premières sensations, traumatismes et jouissances dans la vie… ce qu’on a au plus profond de soi en somme. Les artistes veulent aller mieux donc, mais sans que j'analyse ou démonte cette « matrice sensible » qui nourrit leur création.

Plein Espoir : Arrive-t-il aux artistes de refuser un traitement par peur de perdre leur créativité ?

Thierry Delcourt : C'est très fréquent ! Quand ils acceptent finalement le traitement, j'adopte une approche très progressive et collaborative. L'essentiel est d'abord d'établir une relation de confiance et de les accompagner dans cette démarche. Sur le plan médicamenteux, j'utilise des doses volontairement légères. L'objectif est d'apaiser l'angoisse et de traiter les symptômes graves comme les hallucinations ou le délire, sans altérer leur capacité créative. Je prescris juste ce qu'il faut pour les stabiliser, pas plus, tout en maintenant un dialogue constant sur leurs ressentis et l'évolution de leur processus créatif. Cette approche d'accompagnement personnalisé et de dosage minimal devrait s'appliquer à tous les patients, pas seulement aux artistes ! C'est une dimension relationnelle du soin qu'il faut préserver chez chacun.

Plein Espoir : Souvent lorsque l’on évoque les troubles psychiques des artistes, il s’agit de schizophrénie, de bipolarité ou de dépression. Existe-t-il d'autres troubles psychiques qui peuvent influencer la créativité artistique ?

Thierry Delcourt : On peut citer d'autres troubles comme les phobies et les obsessions. Le peintre franco-polonais Roman Opalka, lui ajoutait quotidiennement un élément à son œuvre de manière compulsive. Cette dimension obsessionnelle existe également chez les créateurs. Mais il faut nuancer : quand une personne obsessionnelle traverse une phase aiguë, elle perd toute créativité car elle s'enferme dans des répétitions stérilisantes. Cependant, chez l'artiste, cette tendance obsessionnelle peut servir à créer des mécanismes pour combattre l'angoisse. Le terme « névrose » n'est plus utilisé aujourd'hui, mais ces traits névrotiques font partie du bagage psychique de la plupart d'entre nous et heureusement ! Ce bagage peut inclure des éléments phobiques ou anxieux, sans pour autant basculer dans la psychose.

Plein Espoir : Cette glamourisation de la souffrance psychique autour de la figure de l’artiste dépressif qui serait plus créatif, peut-il être dangereux pour les personnes fragiles ?

Thierry Delcourt : C'est bien sûr un égarement dangereux. Depuis la fin du XIXe siècle, on a dramatisé ce lien, et les psychiatres et psychanalystes ont leur part de responsabilité : ils ont souvent plaqué leurs théories sur des artistes, posant des diagnostics scandaleux sans les connaître. Il faut absolument démystifier cette vision glamourisée du génie créateur qui peut empêcher certaines personnes de se soigner ou les pousser aux excès. De plus, cette approche nous empêche d'apprécier l'art dans toutes ses dimensions.

Plein Espoir : Comment peut-on accompagner les artistes pour qu'ils aient un rapport plus sain à leur art et leur santé mentale ?

Thierry Delcourt : Chez les artistes, il y a deux dangers principaux. Le premier c’est l'auto-destruction créative. Quand une personne supprime ses nuits, travaille sans arrêt, boit, pour « racler les raclures de l'âme » comme disait Antonin Artaud (acteur, écrivain, essayiste, dessinateur et poète français, ndlr), il se met en grand danger. C'est ainsi que beaucoup se sont suicidés, par épuisement et pour être allés fouiller trop profondément dans leur souffrance. Le deuxième danger est la sur-médicalisation. Le même Antonin Artaud disait à son psychiatre : « Monsieur Ferdière, vous voulez redresser ma poésie. » C'est une grande angoisse pour eux : annihiler la capacité créatrice en voulant trop soigner. À son époque (au début du XXe siècle, ndlr), c'étaient des électrochocs, aujourd'hui, c’est parfois la contention chimique qui passe par l'abus de médicaments alors que les patients ont besoin d’autre chose.

Les traitements médicamenteux, lorsqu’ils sont nécessaires, doivent toujours respecter la capacité créative des individus. Un enjeu crucial pour les artistes bien sûr mais qui concerne en réalité chaque individu. Prendre soin repose avant tout sur la qualité de la relation soignant-soigné et sur une écoute attentive du praticien. Une approche globale, qui considère l'être humain dans toutes ses dimensions, devrait être accessible à tous : c'est cette prise en charge holistique qui ouvre véritablement la voie vers la guérison et le rétablissement.

Vous souhaitez en savoir plus et rencontrer d’autres personnes engagées dans le rétablissement ? Rejoignez les réseaux sociaux de Plein Espoir, le média participatif dédié au rétablissement, créé par et pour les personnes vivant avec un trouble psychique.

Cet espace inclusif est une initiative collaborative ouverte à toutes et tous : personnes concernées, proches, et professionnels de l’accompagnement. Vos idées, témoignages, et propositions sont les bienvenus pour enrichir cette aventure. Contribuons ensemble à bâtir une société plus éclairée et inclusive.