Existe-t-il une bonne façon de dévoiler son trouble psy ?

Comment parler de ses troubles psychiques sur la place publique ? Est-ce toujours bénéfique de prendre la parole ? Pour certains, c’est une avancée, une façon de briser les tabous et de gagner en reconnaissance. Pour d’autres, c’est prendre le risque d’être incompris ou critiqué, comme l’ont montré les critiques visant Nicolas Demorand. Pour éclairer ces enjeux, Plein Espoir a rencontré Aude Caria, directrice du Psycom, formée à la psychologie clinique, qui a choisi de témoigner publiquement de son burn out et de sa dépression.

Plein Espoir : Vous avez parlé publiquement de votre burn-out et de votre dépression. Qu’est-ce qui vous a poussé à le faire ?

Aude Caria : J’ai choisi de témoigner parce que je me disais que mon rôle, en tant que professionnelle de la santé mentale depuis vingt ans investie dans la lutte contre les stigmatisations, c’était aussi de montrer que personne n’est à l’abri. On peut tous avoir des problèmes de santé mentale, même quand on connaît parfaitement les troubles et leurs signes d'alerte. Cela n’empêche ni la peur de reconnaître qu’on va mal, ni la honte, ni la difficulté à aller chercher des soins.

Pour moi, il y avait deux enjeux. D’abord une démarche pédagogique : plus on met des mots sur ce qu’on traverse, moins on en a peur, moins on en a honte. Cela permet aussi à d’autres de se reconnaître, de se dire qu’ils et elles ne sont pas seul·es et que l'on peut aussi, trouver la force d’en parler. L’autre enjeu, c’était de contribuer à briser un tabou qui reste très important dans le milieu des professionnels de la santé mentale et de l’accompagnement. Beaucoup d’entre nous sont directement concernés par des troubles psychiques, mais continuent à défendre l’idée qu’il faut garder une distance thérapeutique, comme si admettre sa vulnérabilité pouvait affaiblir notre rôle de soignant. En réalité, c’est l’inverse : cette posture fait perdurer la frontière entre les personnes et renforce la stigmatisation. Pour moi, il est important de voir la santé mentale comme un continuum sur lequel nous évoluons tout au long de notre vie.

Plein Espoir : Comment votre prise de parole a-t-elle été reçue ?

Aude Caria : Peut-être que les personnes à qui ça n’a pas plu ne me l’ont pas dit, mais je n’ai reçu que des retours positifs. Beaucoup de psychiatres, de psychologues, de professionnels de la santé mentale m’ont remerciée d’avoir pris la parole publiquement. Certains m’ont même parlé de courage. Pour moi, ce n’en était pas vraiment, car je m’exprimais dans un environnement de confiance. Mais ce j'ai constaté, c’est que ce type de témoignage agit souvent comme un miroir. Des personnes s’y reconnaissent et osent enfin dire qu’elles aussi sont concernées. Moi, j’ai d’abord parlé de mon burn-out après le Covid, puis de la dépression qui a suivi. Beaucoup de soignants m’ont confié qu’ils avaient alors pris conscience de leur propre fragilité, qu’ils commençaient à sombrer. Pour certains, ça a même eu un effet préventif : ils et elles ont pu se mettre en arrêt avant que la situation ne s’aggrave.

Après, je ne suis pas la première à avoir pris la parole sur ces sujets. Si j’ai osé le faire, c’est aussi parce qu’il y a des personnes qui le font depuis des années et qui ont vraiment ouvert la voie. Certaines m’ont écrit après, avec des mots très bienveillants, et ça m’a beaucoup touchée. Ensuite, j’ai fait un TEDx pour revenir plus longuement sur mon expérience, puis j’ai organisé une table ronde sur le dévoilement des professionnels de la santé mentale avec un psychiatre, une psychologue, une infirmière et un pair-aidant. Et c’est sûr, celui qui était le plus à l’aise et le plus légitime pour parler du dévoilement en milieu psy, c’était le pair-aidant !

Plein Espoir : Et dans votre environnement professionnel ?

Aude Caria : Quand j’ai fait mon burn-out, j’en ai parlé à mon équipe, parce que j’ai dû m’arrêter un moment et mes collègues ont pris le relais en mon absence. D’ailleurs, c’est une vraie chance d’avoir pu compter sur elles et d’avoir pu prendre le temps pour me soigner, car ce n’est pas toujours possible quand on a un poste à responsabilités. Encadrer une équipe, travailler dans le soutien à l’autre ou dans le soin, rend très difficile le fait de prendre soin de soi. Et malheureusement, plus on monte dans la hiérarchie, plus la pression s’accumule. Mais à force de résister, on finit par précipiter sa propre chute. Aujourd’hui, avec le recul nécessaire, je dirais que la réaction bienveillante de mes collègues a permis à l’équipe de renforcer ses compétences, d’être encore plus unie et d’être encore plus alignée avec les valeurs qu’on porte au Psycom.

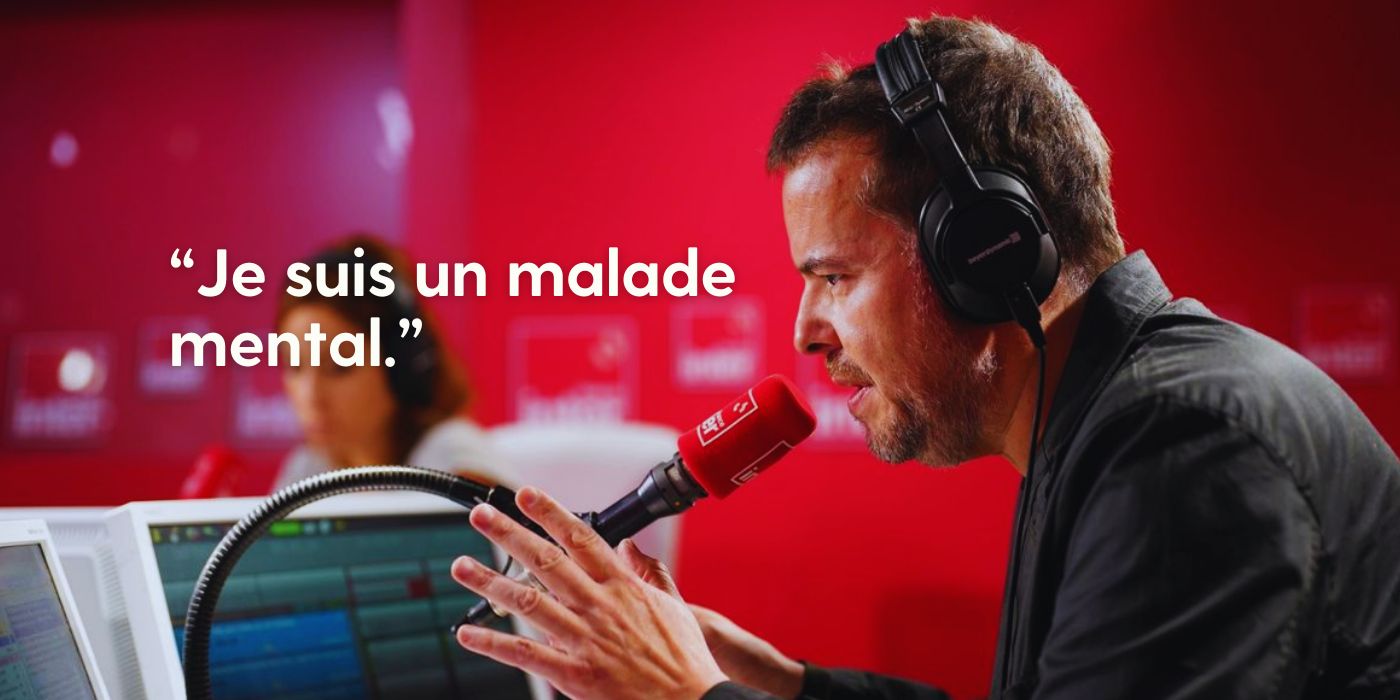

Plein Espoir : Votre expérience du dévoilement a donc été positive. Ces derniers mois, une autre personnalité publique, Nicolas Demorand, a lui aussi parlé de ses troubles psychiques. Mais sa prise de parole n’a pas toujours été accueillie positivement. Comment l’expliquez-vous ?

Aude Caria : En effet, et c’est bien là toute la complexité du dévoilement public. Dans le cas de Nicolas Demorand, l’association Argos 2001, qui soutient les personnes concernées par le trouble bipolaire et leurs proches, a rappelé que son témoignage avait eu un impact positif pour nombre de ses membres. Beaucoup de messages de remerciements sont arrivés. Cela a permis à des milliers de personnes de ne plus avoir honte, d’ouvrir des conversations dans les familles et de se reconnaître dans son récit. On a vu naître des élans de compassion, d’empathie. Autre point important, ce témoignage a permis de bousculer les idées reçues selon lesquelles les personnes bipolaires ne seraient pas fiables, incapables de travailler ou de mener une vie de famille. Nicolas Demorand, qui anime la première matinale de France, prouve exactement le contraire.

Après, il y a aussi ce qu’on appelle un effet paradoxal quand une personne connue prend la parole. Concrètement, quelqu’un qui vit avec un trouble bipolaire peut se dire : "lui, avec tous ses moyens, son accès facilité aux soins, sa position de pouvoir… s’il ne va pas bien, alors moi je n’ai aucune chance d’aller mieux". Et ça peut devenir presque démoralisant. Enfin, il y a aussi celles et ceux qui se disent que, finalement, parler de son trouble psychique, c’est plus facile pour lui, parce qu’il est déjà dans une position privilégiée, ce qui n’est pas le cas de la plupart des gens.

Plein Espoir : Ce qu’on lui a beaucoup reproché, ce sont aussi les mots qu’il a choisis pour en parler.

Aude Caria : Chacun choisit les mots qu’il veut pour raconter son histoire. Mais c’est vrai qu’avoir dit « je suis malade mental » ça a beaucoup choqué. C’était assez prévisible, parce que ça remet en cause des années d'effort pour faire évoluer les pratiques et le vocabulaire employés autour des troubles psychiques. Aujourd’hui, on parle plutôt d’usager ou de personne concernée, parce que ça repositionne la personne : elle n’est plus réduite à son diagnostic, elle a le droit d’avoir d’autres facettes dans sa personnalité. Dire je suis, ça laisse entendre que c’est ce qui fonde l’identité, et ça renforce le stigmate. Cela peut aussi être utilisé comme un retournement du stigmate, quand une personne concernée se réapproprie un terme stigmatisant pour en faire un élément de fierté. C’est par exemple ce qu’on voit avec la Mad Pride appelée aussi marche des fiertés folles, où des usagers défilent dans la rue en revendiquant leur différence pour la rendre visible et l’assumer.

Plein Espoir : Donc, selon vous, il faut faire attention au message que l’on porte quand on prend la parole sur ces sujets ?

Aude Caria : Oui, c’est important de réfléchir à ce qu’on dit et au message qu’on veut faire passer, mais aussi à la manière dont on prend la parole. Si le témoignage reste centré uniquement sur le récit intime de la souffrance, on reste dans l’émotion. Ça peut provoquer une forme de sidération, de pitié ou de compassion, avec des réactions du type j’aimerais pas que ça m’arrive. Et au lieu de créer de la proximité, cela confirme les idées reçues et l’idée que la psychiatrie, c’est forcément dramatique. Dans ces cas-là, ça ne lutte pas vraiment contre la stigmatisation, et ça ne favorise pas l’identification.

Et puis, il y a un autre piège : le réductionnisme neurobiologique. Beaucoup de personnes expliquent ce qui leur est arrivé en disant que c’est un problème dans leur cerveau, un dérèglement des neurotransmetteurs. Le risque de ce type de discours, c’est d’essentialiser les gens, de les réduire à leur "cerveau malade", et surtout de ne pas donner beaucoup d’espoir. Or on sait qu'une explication qui s’arrête au biologique ne tient pas. Ça dépolitise le débat, ça occulte des dimensions essentielles comme les conditions de vie, l’exposition à des traumatismes, des injustices, ou à la violence. C’est pour ça qu’il est important de réfléchir en amont au message qu’on veut porter.

Plein Espoir : Au final, diriez-vous que c’est plutôt positif ou négatif, pour la communauté, de porter un récit personnel dans la sphère publique ?

Aude Caria : Déjà, je trouve important de rappeler que le dévoilement n’a rien d’automatique. On est libre de le faire ou pas, et on n’est pas obligé de tout dire à tout le monde. Mais quand on décide de parler, il faut réfléchir aux effets positifs et négatifs que ça peut avoir sur soi et sur les autres. Penser à ce que les autres sont en capacité d’entendre, et adapter ce qu’on dit en fonction des personnes à qui on s’adresse. L’essentiel, c’est de se sentir en sécurité. Quand je parle de mon parcours, j’essaie aussi que le récit serve le propos. Je ne raconte pas la même chose si on me demande d’intervenir sur le burn-out professionnel auprès de DRH, ou sur la dépression lors d'un colloque sur le deuil. Et je ne suis pas obligée de dévoiler tous les aspects intimes de ma vie, ni de parler de mes proches. Chacun fixe ses limites. Pour ça, on a produit quelques conseils disponibles sur le site de psycom.org, qui aident à préparer une prise de parole en public.